こんばんは!橋本恵子です。学区の小中学校は卒業式を終えて春休みに入り、投票率向上に走ってきた「市議選」も終わり、12月から学んできた「リフレクションコーチ養成講座」も、今夜が最後の講義=最終発表でした。年度末、色々と「シフト」の時期です。

「リフレクションコーチ養成講座」は、人生や仕事に「リフレクション(内省)」を活かす人が増えていくことを目的にした講座で、私たち「コーチ」は、実践を通して、リフレクションの価値を広げていくことを目指します。

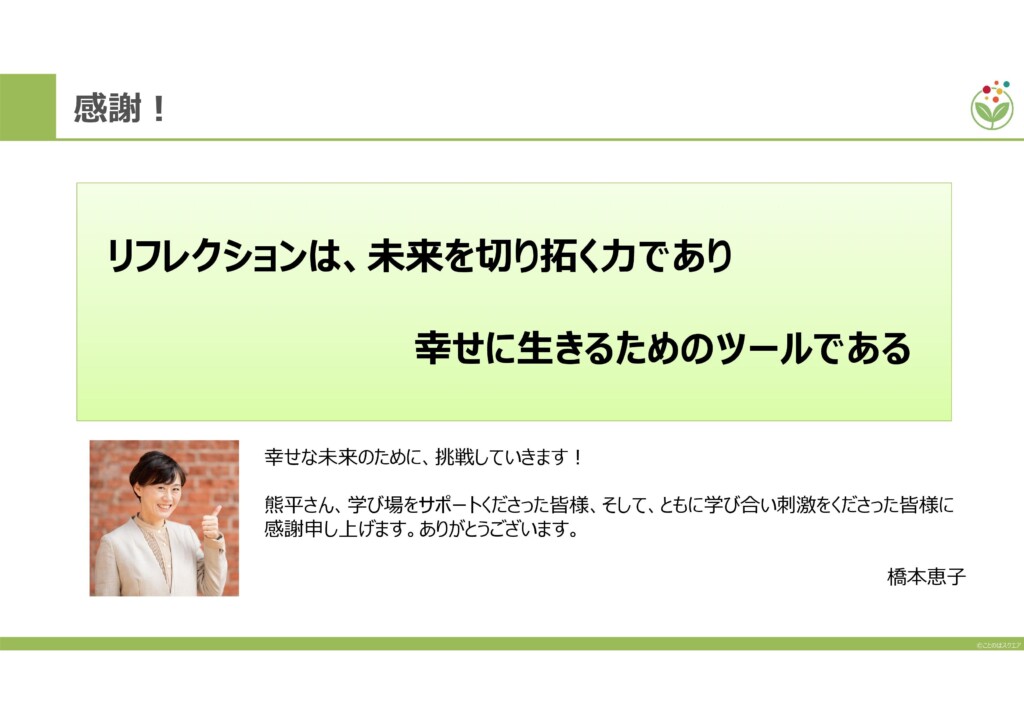

講座最終回の今日は、講座での学びを「どう活かしたか」と「今後、どう活かしたいか」を、ひとり5分で発表するという課題がありました。

人前で話すと言うことは、私にとっては「本番」です。原稿を書いて、資料を作成して臨みます。これが、何らかの評価に繋がるとか認定の要件でもないのですが「本番」ってなると途端に「手が抜けない」のが私です。

ただ、自分の思いをギュギュっと凝縮することで、そこで述べる決意も固まりやすくなります。「言ったんだから、やろうぜ!」そんな風に「説明責任」も増して、気持ちも新たになります。

ということで、こちらにも、私の決意表明!を、抜粋して掲載します。

原稿は、基本的には「話し言葉」で書きます。「書き言葉」とは違いますが、スピーチ作成のヒントになるかとも思いますので、そのまんま転載します。(もちろん、これはあくまで原稿で、このまま読んだわけではありませんが)

太文字は、見出しです。(読み上げはしませんが、見出しを意識することで、話がずれることを防いでくれます)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「趣味=反省」→「趣味=リフレクション」への転換

私にはキャリアのスタート・アナウンサー時代から、ひとつだけ、先輩に感心されていたことがありました。それは、本番の後、毎日「反省ノート」をつけていたことです。先輩からよく「橋本は、履歴書に「趣味=反省」って書いた方がいい」と言われていました。これが現場を離れてからも、ずっと続いていて、「心が動いたら、言語化する=書いて振り返る」ということを、気づいたらもう20年以上、続けています。

この「趣味=反省」が、今回の「講座」を受講したことで、「趣味=リフレクション」に、ハッキリと、置き換わりました。その中心にあるのが、何度も体験した「型」、認知の4点セットです。意見・経験・感情・価値観は、学びの前から、振り返りの中で汲んでいたことはあったのですが、より意識できるようになったことで、その解像度がグンと上がったなと思ってます。

「アンラーン」を体験で受けた衝撃

中でも「アンラーン」の学びでは、これまで自分を縛っていた「人前に立つことへの抵抗感」を手放すことが出来ました。その背景には、アナウンサー時代の経験や、女性管理職としての生きづらさがあって、その時の感情を丁寧に読み取り、さらに仲間と対話する中で『メタ認知』できたんですね。人前に立つことで、誤解されたり、非難されたりすることは、私の手が及ばない結果でしかなく、そこを気にしても仕方がない。たとえ人前であろうとなかろうと、堂々と振舞えばいいんだと、そんな風に思えるようになりました。リフレクションのチカラを実感した、瞬間でした。

今後、学びをどう活かすか?

では、今後、学びをどう活かすか?という点では「趣味=リフレクション」から「趣味も仕事も=リフレクション」にシフトしていこうと考えています。

今の私の関わりで言うと、まず、キャリア相談の場面では、認知の4点セットを意識して聴くこと、また、直接リフレクションの意味や可能性を伝えることで、活かしていけるのではないかと思っています。

次に研修では、そのものずばり「リフレクション」を主題にしたコンテンツをブラッシュアップします。実は、去年、新入社員向けに「リフレクション研修」というものを行ったんですが、感情と価値観を言語化する際に、「ことば」がなかなか出てこない、見つからないという方が、一定数いて、ちょっと苦労しました。今回、学んだことで、より「スモールステップ」を刻んでいくことを意識して組み立て直そうと考えています。

また、関わる様々な場で「自律型人材を育成する」ということを頭に置くことで、育成者として自分に習慣をつくること、また、学び手が習慣化できるように工夫することを盛り込んでいきます。

ちょっと長めの「まとめ」

私は若い頃、アナウンサーや記者として「取材」=観て、聴いて感じたことを「言語化・リポート」する経験を重ねてきました。

講義の中で「自律型人材」を育成する際に「結果」や「行動」という見えているものだけにとらわれずに、見えていないものを丁寧に観察することが大事だというお話がありました。まさに、この「見えてないものを観る」ことこそが「取材」で、その上で、事実を相手にフィードバックすること、これが、「リポート」だと、はっと結びついたんです。

となると、「私、リフレクションを普及する人材として、意外と向いているんじゃない?」なんて、ステキな勘違いを、今、しているわけですけど、これを何とか現実にするために、これからも学び続け、実践していこうと思います。

最後に、講義の中で、最も、印象に残ったフレーズをお伝えします。

「リフレクションは、未来を切り拓く力であり、幸せに生きるためのツールである!」

「幸せな未来」のために、挑戦していきます。学び場をサポートしてくださった皆様、そして、共に学び合い刺激をくださったみなさま、ありがとうございます。以上です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

発表直後、講師で、リフレクションの第一人者である、熊平美香さんには「勘違いじゃないわよ、大丈夫」と、優しく声をかけてもらって、嬉しく思っただけでなく、練り上げた「ことば」だからこそ、自分を強く鼓舞できるな、とも思いました。

卒業試験があるので、認定まではもう少し時間がかかりますが、「リフレクション」を学んだことで、関わる皆さんの「幸せな未来」に、貢献出来たら嬉しいです。

講座で最も印象に残った「ことば」は、スライドでもしっかり示しました。

今日の投稿の〆も、こちらで!

この記事へのコメントはありません。