このブログでも、何度か「事前質問」に答えてきた、地元・常葉大学のコミュニケーション講座②発表編。

9月24日(水)16時45分〜18時15分という5限のふかーい時間に、学びたいという意欲に満ちた16人の学生が集って熱心に参加してくれました。

実は、昨年度も開催している「発表編」。去年は1限で19人が参加してくれたんです。去年の様子と質疑はこちらに〜

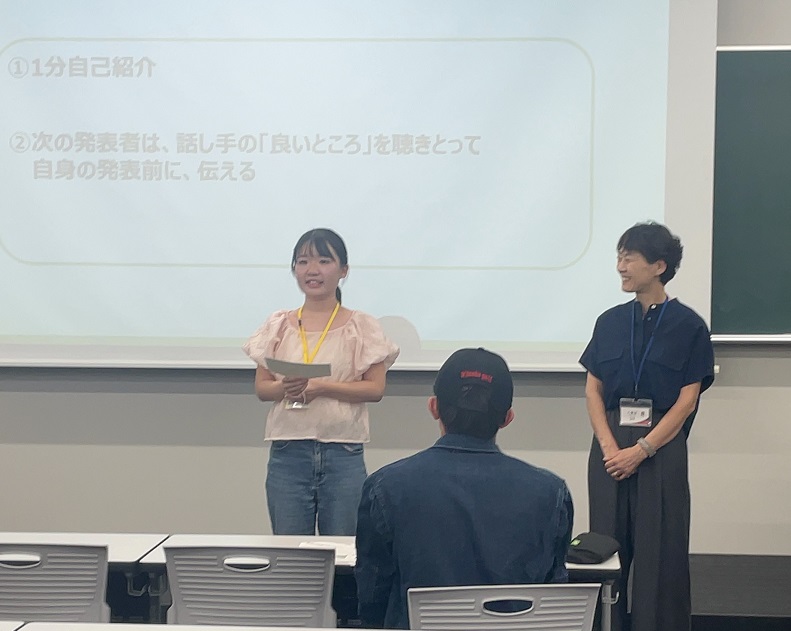

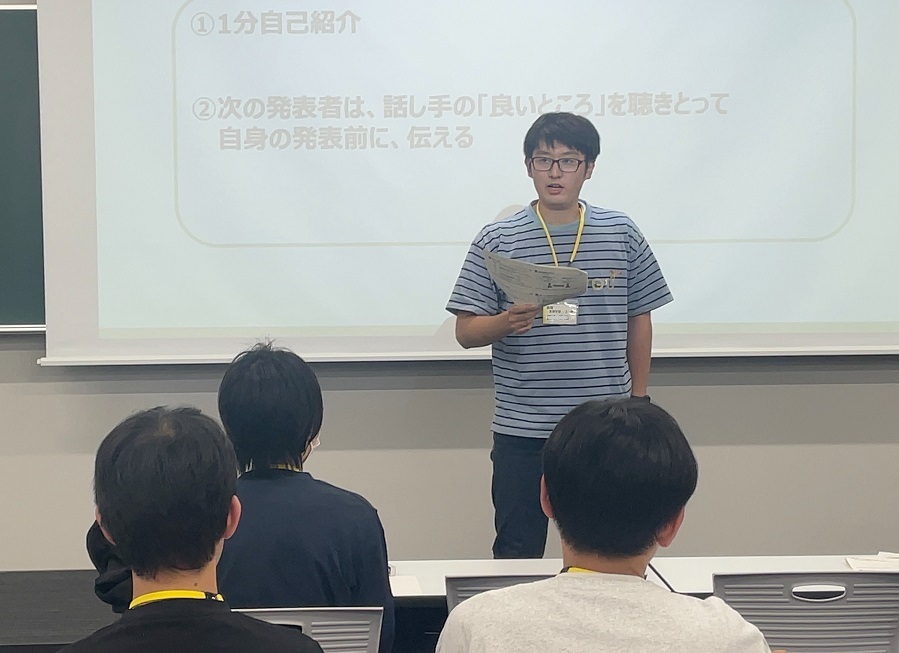

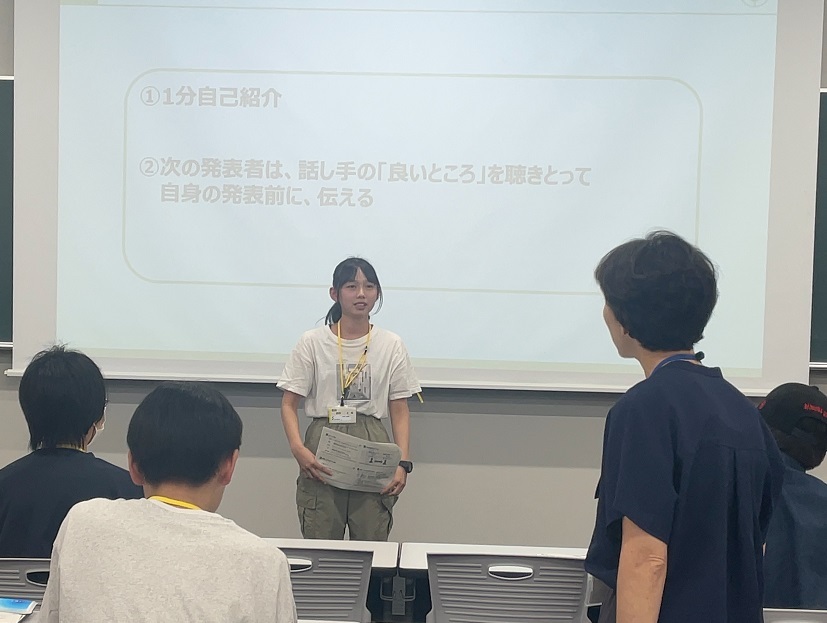

講座の構成としては、前回と似通っていて、前半で声の出し方、声の可能性の広げ方などをレクチャーしたあと、全員に「1分自己紹介」に、みんなの前で挑戦してもらうという流れ。内容は組み立て方のコツを伝えた上で5分間で準備してもらいます。ねらいとしては、準備時間が長いと、練習してしまうのと「上手く喋ろう」が強くなるので、参加者にはやや厳しさもあるけれど、あえて短時間の準備で、やってみよう!というものでした。

体験も加えてのレクチャーがついつい長くなり、駆け足で突入した後半。いつもは、自己決定を大事にするのですが、さすがに話し合う時間はなかったので、この日は、話す順番は、手を挙げた人から順に私が指定してしまいました。ちなみに私の講座は、基本「パス」も意思表明だというのを前提におくので、やりたくなければ「パス」もOKと確認した上でスタートしました。

実は、ここまでの講座の雰囲気で、私は「予測と違う」状況に、修正を余儀なくされていました。というのも、前回の「発表編」は、どちらかと言えば「話すのが好き」「話す場面が多い」方の参加がほとんどでした。良くも悪くも「場慣れ」している学生が多くて、例えば、長く話しすぎてしまう、流ちょうっぽい、よくいるYOUTUBERのような喋り手など…フィードバックも自然「引き算系」の内容になることが多かったのです。なので準備も(物理的な部分も心理的な部分も)、去年をイメージしながら行ってきました。

ところが、今年度は「話すのが好き」という方も数人はいましたが、どちらかと言えば「苦手なので参加しました」と言う方がほとんどでした。冒頭で「講座の後半で発表してもらいます」と告げると、下を向いてしまう学生や、顔を歪ませる学生もいたし、途中のワークでも「パス」が相次ぐこともありました。

果たして講座そのものが成立するのか???

最終発表で「パス」の学生が半分くらい出てきたら、どうしようか?と考えながら「発表タイム」がスタートしたのです。

結果、私の心配は杞憂に終わりました。

震える手を押さえながら、声を絞り出してくれた学生も複数いましたし、私が支えていないと倒れそうになってしまような学生さんもいました。

でも、でも!です。全員が、その人なりに、自分の持てる力を振り絞ってくれたのです。

本当に申し訳ないのですが、私の思い込みで「パスしちゃうんじゃないかな?」と思った女子学生さんの感想には、涙がこぼれそうでした。

本日はありがとうございました!人前に立って話すことは苦手ですが、今日参加してひとつでも場数を増やすことができました。私は普段から発表自体が苦手で、発表の時は一字一句書いたカンペを用意してから話すようにしています。高校生の時は、カンペ無しの場合一言も話せずに終わってしまったこともありました。カンペは作るものの、何を話せばいいか分からなくなってしまうので、特に自己紹介など自分のことを話すのが苦手です。今回もどうすればいいか分からずしどろもどろな上に短くなってしまいましたが、終わりまで話すことが出来て嬉しかったです。まだまだ失敗が続くとは思いますが、もう少し落ち着いて話せるように、こういう機会には積極的に参加してみたいと思いました。ありがとうございました!

そして、もうひとり。やはり「発表してもらうよ」と言ったら「えーっ」と声をあげた看護学部の女子学生さんも…

私はもともと人前や、大勢の前で何か発言することが苦手でした。人から何か思われてるのか、自分が変なのかとか気にしすぎてしまうところがあります。しかし今日の講義からコミュニケーションは才能とか一回で上手くなるものではなく、日々の積み重ね、経験が大切と改めて学びました。実習の際にも何を言っていいのか、突然の状況変化で何を自分で言っているのかわからなくて焦る時があります。また、終わった後にこれを言えば良かった、と後悔することもあります。そのため少しでもこの先事実と考えを端的に伝えられるようになりたいと思い参加させていただきました。 今日アドバイスいただいた、間を見る、短い文章で区切る、状況を見ることを忘れず今後生かしたいと思いました。少し気が楽になって、私が思うより周りは温かく見守ってくれているのかなと感じることができました。 短い時間でしたが、今後に活かすことが多くためになりました。本当にありがとうございました。

私自身、準備の「あり方」を再び見直すことの必要性とともに、一方で、準備にとらわれすぎないことの大切さを学生たちに学ばせてもらい、そして、自分のフィードバックの「語彙」が、まだまだ足りないことを、これまた大いに反省したのです。「声」の素晴らしさを形容する「ことば」をもっともっと持っていたいと、心から思いました。(ノートに書き留めるチャレンジスタートしました)

登壇する時は常に、教えるではなく「学び合う」というマインドでセットアップすることを心がけていますが、それでも人は、準備バイアスにとらわれてしまうし、それに気づくこと、そして違う状況が目の前に繰り広げられても、何とかして対処するということの大切さを、実践で学ぶことが出来ました。

終わった後、複数の学生にはこんなことを話しました。

「私の中で、一番心に残っているのは、絞り出すように声を出した彼女のスピーチ。その真摯な向き合い方に心を掴まれちゃったんだよね。お話が上手な方もいたけど、正直、ほとんど、残ってないよね」

うなずいてくれる学生も多く、そんな雑談もまた「伝わるって何なのか」を考えるきっかけになったとしたら幸いです。

とても上手に!話していた男子学生の感想は、こちら。

今回は誠にありがとうございました。 話すときにはうまく話すのではなく伝わるように話すことが大切だということ今後発表する機会があるときこの考えを大切にしていきたいです。

ぼくは気づきました、「慢心」してました、と、頭をかきながら教えてくれた学生もいます。

素直な意見にもまた、心を磨いてもらえました。真摯な学び手が集まる場は、やはり、心地がよいものです。準備バイアスの難しさとともに、学びへの向き合い方も、教えてもらえる90分でした。

事前質問の数々は、過去のブログからご覧ください。

来年も一緒に、学び合いたいなぁ・・・若い方に磨いてもらえるのは本当に貴重です!

いやいや、写真を見る限り、みなさん、本当に堂々とお話しています。姿勢が素晴らしい〜あらためて感動しつつ、振り返れました。サンキュー💕

この記事へのコメントはありません。